Femmes et pouvoir dans l’histoire suisse : visite de l’exposition « Le sexe faible ? »

Sarah Perdrizat, 12 novembre 2021Rendre visibles les femmes suisses (et européennes) dans leurs relations à diverses formes de pouvoir, c’est le défi que s’est lancé le château de Morges avec son exposition « Le sexe faible ? Femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe (XVIe-XXe siècle) ». Un pari audacieux, mais relevé !

À la première visite, déjà, il faut se rendre à l’évidence : l’exposition est ultra-dense Il s’agit d’explorer les relations entre femmes et pouvoirs à partir de trois thématiques – la religion, la guerre et la politique – sur cinq siècles, et ainsi permettre de multiplier les récits. C’est aussi l’occasion de donner à connaître l’histoire de femmes suisses et européennes trop souvent absentes de nos livres et cours d’histoire. « Il s’agissait d’interroger le temps long, de comprendre l’ancrage, la construction et l’évolution historiques des inégalités actuelles », confie Jasmina Cornut, co-commissaire et doctorante en histoire à l’Université de Lausanne. Elle et Martial Poirson, l’autre co-commissaire et professeur d’études théâtrales et d’histoire culturelle à l’Université de Paris 8, ont pu compter sur la collaboration scientifique de plusieurs chercheurs et chercheuses des Universités de Lausanne et de Berne, mais aussi d’historien·ne·x∙s indépendant·e·x∙s.

Le parcours débute par une courte introduction explicitant quelques-unes des raisons de l’invisibilisation des femmes (statut de mineure, absence de droits politiques ; idéal de la femme au foyer qui se concrétise après la Seconde Guerre mondiale ou encore discours essentialisant sur « la » femme, effaçant les individualités). Si on ne s’attarde pas sur les causes de l’invisibilité des femmes dans l’Histoire, c’est que le sujet est ailleurs : il s’agit surtout de montrer comment les femmes ont été actrices du changement et se sont faites une place dans les sphères de pouvoir.

Et on les retrouve partout ! La première section de l’exposition, « Femmes de Dieu », montre que, parfois, la religion a offert à certaines femmes un espace de liberté et de pouvoir en dehors du champ domestique. Ainsi, le couvent était pour beaucoup de femmes un lieu d’épanouissement intellectuel, leur permettant parfois d’exercer un métier. La charité étant particulièrement associée au féminin, les femmes des élites s’impliquaient souvent au sein d’œuvres de bienfaisance, ce qui leur permettait de créer des contacts, d’étendre leur influence. Et certaines en possédait beaucoup, au point de faire de l’ombre à leurs maris, à l’instar de Suzanne Necker (1737-1794), qui a fait construire un hôpital qui porte aujourd’hui encore son nom. Citons encore Louise de Ballon (1591-1668), qui a fondé une trentaine de monastères, dont celui des Bernardines à Collombey, en Valais.

De la même façon, le domaine militaire a permis à de nombreuses femmes de s’émanciper ; c’est ce que l’on comprend lors de la seconde partie de la visite, « Femmes de Guerre », qui nous amène depuis les marges des champs de bataille au cœur de ceux-ci. Alors que la participation à l’effort de guerre des femmes suisses durant les deux conflits mondiaux est aujourd’hui connue (lessives de guerre, travail dans les hôpitaux, les champs et les usines, etc.), celle du service étranger helvétique entre le XVIe et le XIXe siècle l’est moins. Certaines femmes suisses, dont les époux officiers étaient partis au service des armées étrangères, géraient le recrutement des compagnies militaires familiales et devenaient parfois capitaines par intérim ; d’autres, à l’image de Catherine de Wattewille (1645-1714), se sont illustrées comme espionnes auprès de la couronne française.

La troisième et dernière section est consacrée à la politique, aux « Femmes d’Etat ». Celle-ci rappelle que malgré une absence de droits civiques, les femmes y ont joué un rôle parfois central, largement oublié ou ignoré. Ainsi en est-il de la Marche des femmes des 5 et 6 octobre 1789, moment majeur de la Révolution française, qui ne fait l’objet, encore aujourd’hui, d’aucune commémoration. En Suisse, bien que l’influence des femmes se soit montrée plus discrète – elle a surtout été peu étudiée jusqu’à présent – durant la Révolution helvétique puis la République helvétique (1798-1803), elle est bel et bien là. Quelques exemples : en 1802, elles ont été nombreuses à prendre part – et certaines ont même été arrêtées – à la révolte des « Bourla-Papey » (Brûles-Papiers), durant laquelle des archives seigneuriales et communales ont été brûlées par les paysans et paysannes vaudois∙e∙x∙s pour réclamer l’abolition des droits féodaux. Par ailleurs, aux XIXe et XXe siècle, les Suissesses ont parfois usé de la pétition pour faire entendre leurs voix et réclamer une amélioration de leurs droits civiles et politiques.

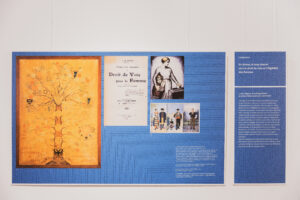

Les co-commissaires ont souligné l’importance qu’ielles portaient à l’inclusivité et à parler de toutes les femmes, peu importe le niveau d’éducation, classe sociale ou parcours de vie. Mais cela n’a pas toujours été chose facile, ainsi que le révèle Jasmina Cornut : « La plupart du temps, les classes populaires n’ont pas laissé de traces écrites, et leurs discours nous sont restitués par le prisme judiciaire. Les voix des femmes, quant à elles, sont souvent filtrées par des questions masculines. Il nous a fallu réfléchir à une manière de raconter l’histoire de celles qui n’ont pas de voix, pas de visage et cela a été un défi de rendre le tout visuel pour les visiteur∙euse·x∙s. » La scénographie et l’accrochage ont réussi ce tour de force, mettant en avant quelques 300 objets, sans pour autant paraître chargé. Et si vous vous sentez perdu∙e∙x∙s dans l’exposition, vous pouvez suivre les deux parcours de médiation pensés pour accompagner le public d’une part dans la visite, d’autre part dans le traitement des manuscrits.

Réussie, cette exposition est également essentielle. Jasmina Cornut l’explique : « À l’Université, à la section d’histoire, on est aujourd’hui sensibilisé∙e∙x∙s à la question des femmes. Il est nécessaire maintenant que les nombreuses études et recherches de l’histoire des femmes et du genre sortent du cadre universitaire et en cela, les musées ont un rôle important à jouer ». Alors, foncez voir « Le sexe faible ? » et/ou participez à un des nombreux ateliers de médiation que le château propose en marge de l’expo : personnellement, je me réjouis de l’atelier d’écriture des notices Wikipédia le 4 décembre prochain…