Le racisme de nos jours: Témoignage de deux femmes

Série racisme ordinaire 2/3

Auteurice Sarah Mokbil, 12 octobre 2023Féminisme et intersectionnalité - Violence - Suisse

Cet article est le deuxième volet d’une série en trois parties consacrée au racisme ordinaire en Suisse. Après un premier consacré au podcast du réalisateur Shyaka Kagame, qui témoignait d’une agression raciste qu’il a subi, Sarah Mokbil partage ici les témoignages de deux femmes concernées par le racisme ordinaire.

Être Noir-e-x en Suisse

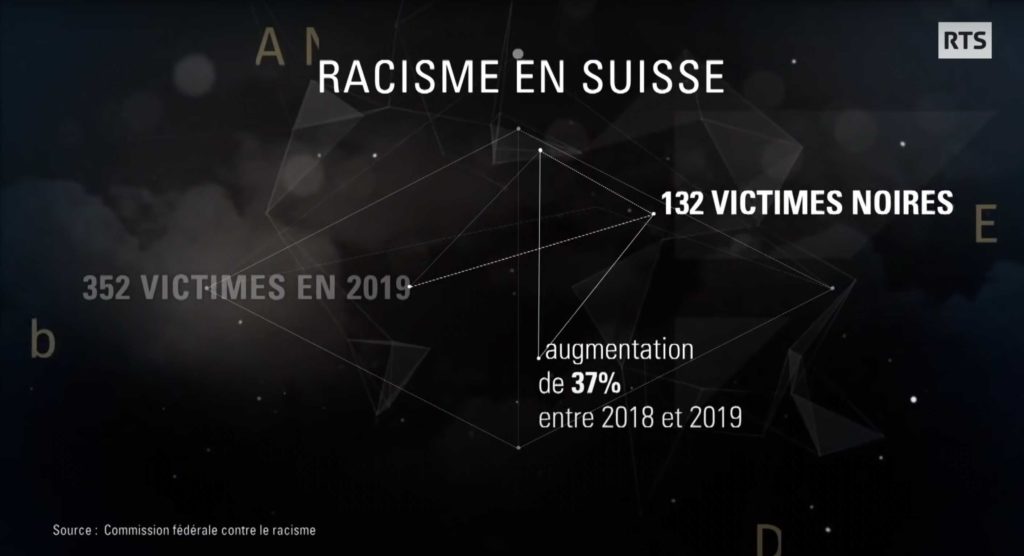

Selon l’émission de la RTS Être noir.e en Suisse, les victimes de racisme et de discrimination en Suisse sont toujours plus nombreuses, avec un total de 352 victimes en 2019. C’est plus précisément le racisme anti-Noir qui est le motif de discrimination le plus fréquemment signalé. En 2019, le nombre de victimes rapportés du racisme anti-Noir était de 132, ce qui correspond à une augmentation de 37% entre 2018 et 2019. Selon le rapport de la Commission fédérale contre le racisme, ce n’est que la pointe de l’iceberg: «Les personnes afro-descendantes et/ou migrantes se retrouvent confrontées à du racisme institutionnel».

Le racisme institutionnel

«Le racisme institutionnel c’est […] un racisme qui est exercé par des [personnes aux métiers de] douaniers, […] de policiers, […] d’enseignants, […] de travailleurs sociaux […], dans l’administration. […] [Ces agent-es d’institutions] qui sont à ces positions-là qui ont [d]es stéréotypes [sur les personnes noires et/ou migrantes], peuvent, [lors d’une] prise de décision, freiner un accès ou un droit [aux personnes racisées]», précise Pamela Ohene-Nyako, doctorante en histoire de l’Université de Genève, lors de son intervention dans l’émission de la RTS.

Le vécu de Tenzin

Le racisme institutionnel n’est pas le seul racisme pratiqué en Suisse. De nombreuses personnes subissent le racisme ordinaire dans leur quotidien, comme en témoigne ma collègue Tenzin, jeune femme originaire du Tibet: «C’était après le Covid, on passait dans la rue avec ma mère, pas loin des Pâquis, et quelqu’un m’a dit, et je cite la personne: «Rentrez chez vous sales Jaunes!» En soi, je suis née ici, donc là, où je dois rentrer, si je dois rentrer chez moi? C’est ça, la question qui se pose». «Après, j’ai eu durant mon enfance des insultes, comme « sale Chinetoque »», continue Tenzin. «Pour certaines personnes, toutes les Asiatiques sont des Chinoises, alors que ce n’est pas forcément le cas. Il y a plusieurs pays en Asie. Un jour au Dunkin’ Donuts à la gare, j’étais en train de commander et la personne m’a parlé en anglais, alors que je lui ai parlé en français. En gros, il m’a pris pour une touriste. Je me sens comme une Européenne, mais je ne suis pas vue ainsi par tout le monde.» Tenzin précise que dans le bâtiment de l’institution dans laquelle nous travaillons, certaines personnes la surnomment «l’Asiate» de la réception. «Les gens devraient changer de mentalité, sinon rien ne changera», déclare Tenzin lorsque je lui demande son avis à propos de ces discriminations.

Le témoignage de Nathalie

Si des personnes comme Tenzin ont conscience de subir du racisme, ce n’est pas le cas pour d’autres, comme le témoigne mon amie Nathalie: «En gros, je n’ai jamais subi de racisme. J’ai habité dans un petit village entre Nyon et Gland et j’ai toujours été considérée comme Nathalie, et jamais comme une personne de couleur. À part une fois, et je ne l’ai pas du tout pris comme du racisme. Quand j’étais à l’école, un camarade de classe, qui avait peut-être 12 ans, m’a dit que j’étais un petit mouton parce que mes cheveux étaient très bouclés, frisés même. J’avais beaucoup plus de cheveux que maintenant. Je ne sais pas si je l’ai mal pris, mais j’ai trouvé ça bizarre, quand même. Quand je suis arrivée dans la période de mes 16 ans, je n’ai pas non plus subi de racisme mais on m’a bien fait comprendre – ou j’ai compris – que je n’étais pas pareille que les gens qui m’accompagnaient. J’ai été adoptée dans une famille suisse et de couleur de peau blanche qui me considérait comme Nathalie, pas comme une métisse ou une étrangère.»

Nathalie a vécu d’autres expériences lorsqu’elle voyageait, comme elle l’explique: «À 16 ans, je suis allée en Martinique, une petite île qui se trouve dans les Caraïbes. J’y suis allée avec ma meilleure amie, son frère, sa maman et ma maman qui sont tous-tes blanc-hes. Quand je suis arrivée là-bas, j’ai vu des Africain-es descendant-es d’esclaves, des personnes métisses, beaucoup de personnes de couleurs de peau différentes. C’est pourtant là-bas, dans ce contexte, que j’ai eu l’impression qu’on me voyait d’une autre façon par rapport aux personnes qui m’accompagnaient.»

Lors de son témoignage, Nathalie détaille aussi ce qu’elle a vécu en habitant pendant plus d’une décennie en Guadeloupe: «Là-bas aussi, j’ai eu l’impression qu’on me faisait comprendre que je n’étais pas une locale. Alors bien sûr, je ne suis pas Guadeloupéenne, mais j’ai très vite compris qu’en fait, je ne fais pas partie de cette famille. Parce que je ne suis pas Noire, je ne suis pas Blanche. Je suis quelqu’un, mais je ne fais pas partie d’une classe ethnique, si on peut dire ça comme ça.»

Nathalie ne ressent pas vraiment le besoin de s’intégrer dans une communauté ethnique: «En réalité, ça ne me dérange pas du tout. Je le revendique, même, contrairement à toutes ces personnes qui aiment se rassembler en communauté. J’ai remarqué qu’à Genève, par exemple, les gens ont besoin de se sentir appartenir à une ethnie: les Sud-Américain-es avec les Sud-Américain-es, les Indien-nes avec les Indien-nes, les Africain-es avec les Africain-es, etc. Tout ça pour dire que moi, je ne me vois pas d’un côté ou d’un autre, je me vois simplement moi, la personne que je suis, l’être profond. Et quelque part, c’est peut-être ça qui m’a permis de ne pas subir du racisme. Cela ne veut pas dire que les autres ont fait quelque chose pour vivre des violences verbales ou physiques racistes, mais ça veut simplement dire que j’ai toujours refusé d’entrer dans ce système-là.»

Nathalie est alignée avec elle-même, elle n’a pas envie de se définir par rapport à sa couleur de peau: «Je veux être simplement la personne que je suis, sans me préoccuper de si je suis trop frisée, de si je suis trop noire ou pas assez noire, etc. Ça me fait penser à une anecdote: quand j’étais en Guadeloupe, le grand-père paternel de mes filles m’appréciait beaucoup, et moi aussi je l’appréciais beaucoup. Comme c’est un Africain et qu’il m’appréciait, eh bien dans sa tête à lui, je devais être africaine. Car si un Africain t’apprécie, cela veut dire que tu es forcément africaine. Alors je vais me répéter: je ne me sens pas africaine, je ne me sens pas indienne, je ne me sens pas européenne, je ne me sens même pas colombienne, alors que je suis née en Colombie. Mais je me sens juste humaine, et je n’ai pas envie qu’on me force à me mettre dans une catégorie.»

Pour clôturer ce second chapitre de la série «Le racisme ordinaire», je vais vous faire une confidence. En discutant avec des personnes sur la thématique du racisme, on m’a à plusieurs reprises demandé si j’avais moi-même subi du racisme. Je suis d’origine arabe, la question est par conséquent pertinente. Cependant, je n’ai jamais eu le sentiment d’en subir. Peut-être que cela a parfois été le cas, mais si ce fut le cas, je n’ai personnellement jamais éprouvé le sentiment de subir du racisme.