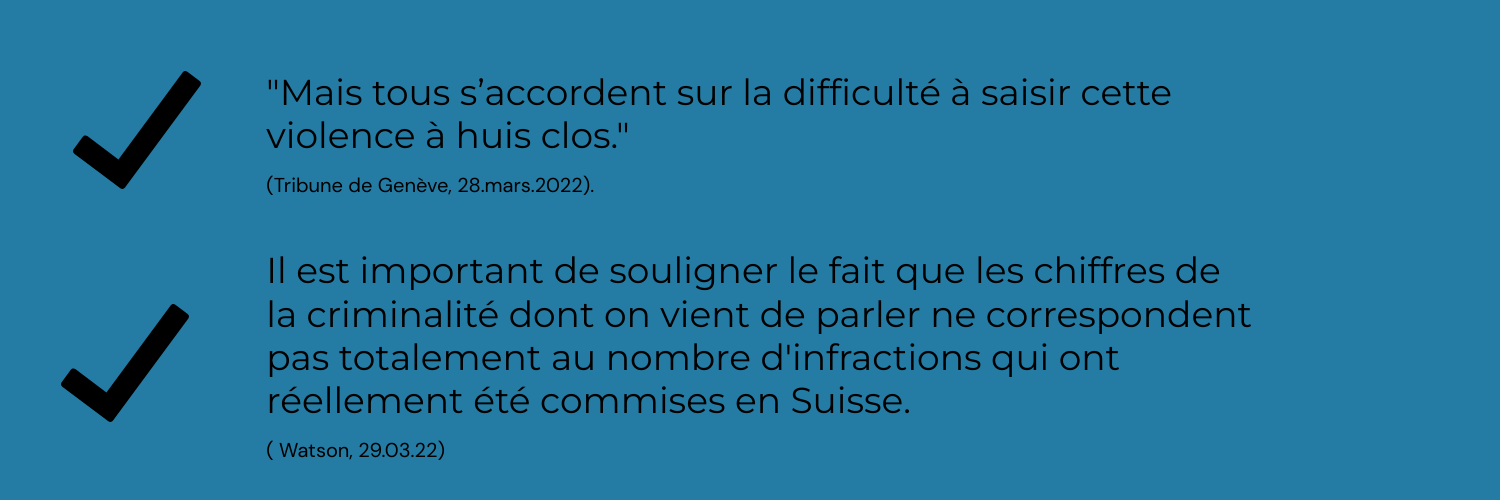

Si beaucoup annonce une diminution des dénonciations, il s’agit plutôt d’une stabilité au vue des chiffres de 2019 comme le note Watson «Bien qu’en légère baisse par rapport à 2020, ce chiffre est le troisième le plus élevé signalé au cours des dix dernières années.» ( Watson, 29.03.22) ou encore le Nouvelliste «Avec 341 cas, le nombre de violences domestiques affiche une baisse spectaculaire. Toutefois, il faut rappeler que leur nombre avait explosé en 2020 (417 contre 366 en 2019), probablement à cause du confinement.» (le Nouvelliste, 29 mars 2022).

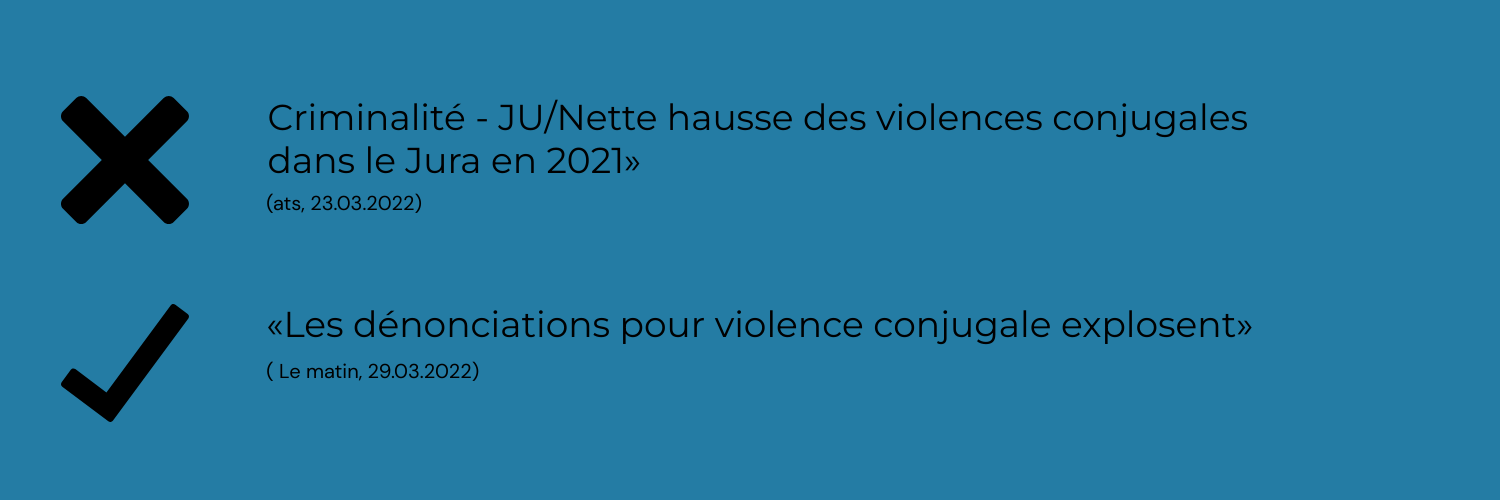

La question du vocabulaire

La majorité des journaux ont abordé la question en réutilisant le vocabulaire des sources statistiques. Toutefois, d’autres terminologies sont apparues et nous questionnent. Comme indiqué plus haut, plusieurs journaux désignent les violences domestiques comme «un fléau». Cette comparaison permet d’imaginer l’ampleur du problème et de se défaire de l’image des violences comme des faits ponctuels et privés.

Il est toutefois inadéquat. Le terme fléau renvoie à l’idée funeste de la maladie, à la catastrophe écologique ou humaine, voire aux épidémies. Tout comme le terme drame, fréquemment utilisé dans le cas des violences, un fléau provient d’une intervention externe, voire divine. Le terme déresponsabilise et invisibilise ainsi les auteurs.

Fléau

[fléau]

NOM MASCULIN SINGULIER

2. Fig. Personne ou chose funeste qui semble un instrument de la colère divine ; grande calamité publique.

▪ Par extension. Phénomène ou personne nuisible, funeste, redoutable.

Dictionnaire de l’Académie française [consulté le 11.04.2022]

De plus, les violences sexistes ne sont pas des maladies ou des catastrophes, mais des faits sociétaux. Le terme invisibilise cette réalité et est donc à proscrire.