Les devoirs scolaires, un medium d’apprentissage qui n’échappe pas au sexisme

Faire une recherche par thématiques

DécadréE s’est penché au mois de juin sur les différentes représentations que des enfants de 7 à 8 ans avaient chaque semaine à la maison dans leurs devoirs et qui contribuent à construire leurs « modèles » de demain.

Oui, parce que les représentations de rôles modèles, role-models comme on les appelle aussi en anglais, sont partout. Sur des médias (1) d’information, comme la presse et le TJ, sur des médias de divertissement, comme les séries et les tournois sportifs, ou sur des médias de promotion, comme les spots publicitaires, les affiches. Mais aussi sur des supports d’apprentissage… comme les devoirs des enfants, pardi !

Aujourd’hui, de nombreuses recherches prouvent que le rôle des modèles tient une place primordiale dans les choix de carrière féminines et que leur médiatisation a un véritable impact positif. Si les écueils sont rarement volontaires, ils se manifestent souvent par la reproduction des représentations sociales attendues selon le genre.

Il est important d’éviter d’essentialiser l’expertise des femmes et de prendre en compte la pluralité des domaines de compétences. Voyons maintenant ensemble quelles sont les représentations proposées par un média d’un autre genre : les devoirs.

Décryptage

Pour y parvenir, l’institut a compté et trié toutes les représentations nichées dans les devoirs d’une classe de 4P Harmos romande sur une période de trois mois environ.

L’institut a choisi de compter les apparitions nominales et pronominales : les pronoms personnels pour les exercices de conjugaison, les personnages des problème de mathématique, des exercices de lecture et de compréhension ainsi que ceux des exercices d’écriture ont été recensés. Les personnages sont soit prénommés, soit nommés par leur fonction sociale et/ou professionnelle.

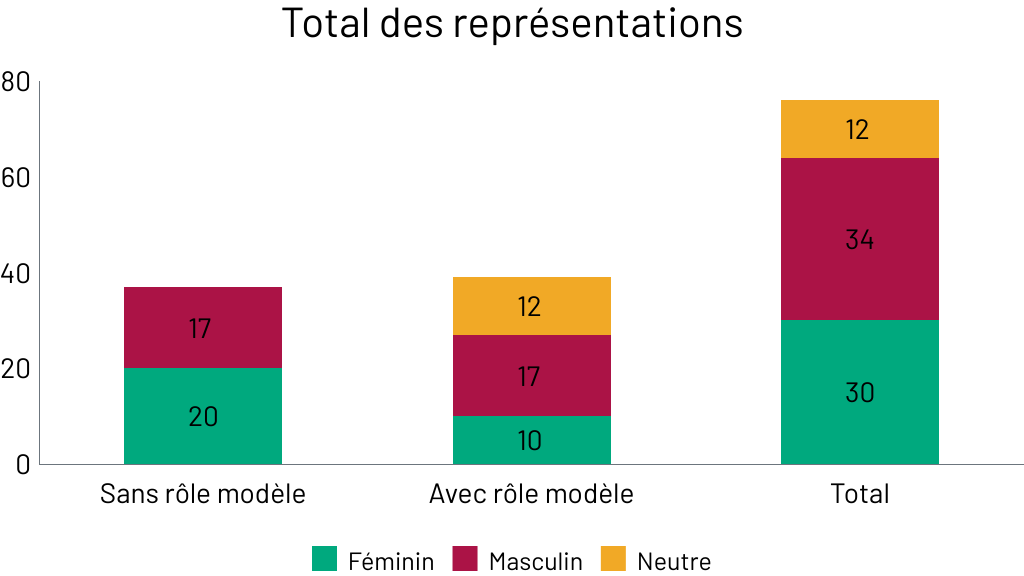

Puis les représentations ont été classées en deux catégories. Une catégorie « sans rôle modèle » et une catégorie « avec ». Cette séparation nous permet de vérifier, premièrement, le nombre générale de représentations genrées et, deuxièmement, le nombre de représentations pouvant être inspirantes.

- Exemple 1: papa → fonction social d’être parent = rôle modèle

- Exemple 2: Emma → prénom = sans rôle modèle

- Exemple 3: nous → pronom personnel = sans rôle modèle

- Exemple 4: marchande → fonction professionnelle, métier = rôle modèle

Les représentations « avec un rôle modèle » permettent de découvrir des représentations de nos sociétés mais également d’en questionner, voir d’en inspirer de nouvelles.

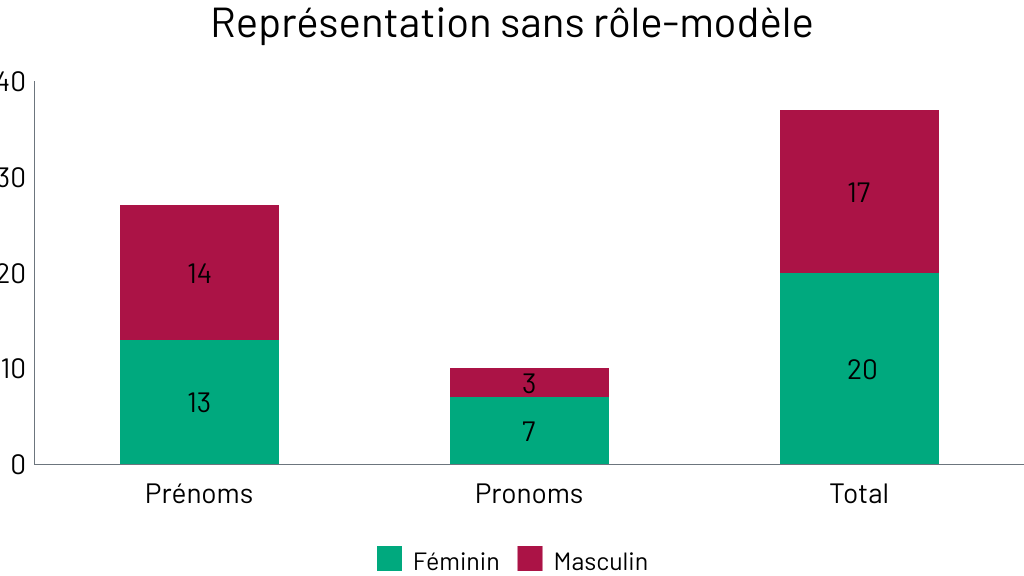

Les représentations sans rôle modèle

Les prénoms

Les prénoms des personnages sont presque égaux en genre: quatorze prénoms masculins et treize prénoms féminins. Nota bene : aucun prénom épicène n’a été repéré. En d’autres termes, il n’y avait ni de Camille ni de Charlie ou de Sacha, des prénoms portés par des filles et des garçons sans que l’orthographe ou la prononciation ne changent pour signifier le genre de la personne.

Les pronoms

Les pronoms à la 3e personne des exercices de conjugaison sont plutôt féminins: trois pronoms masculins et sept pronoms féminins.

Premier constat, les représentations sans rôle-modèle, soit des personnes dont la fonction n’est pas définies, sont plutôt équilibrées. 20 représentations féminines pour 17 masculines. Ce qui correspond à un taux de 54 % de représentations féminines pour 46% masculines.

Or, voyons maintenant comment les représentations à qui on attribue un rôle-modèle (par exemple, un métier) sont réparties par genre.

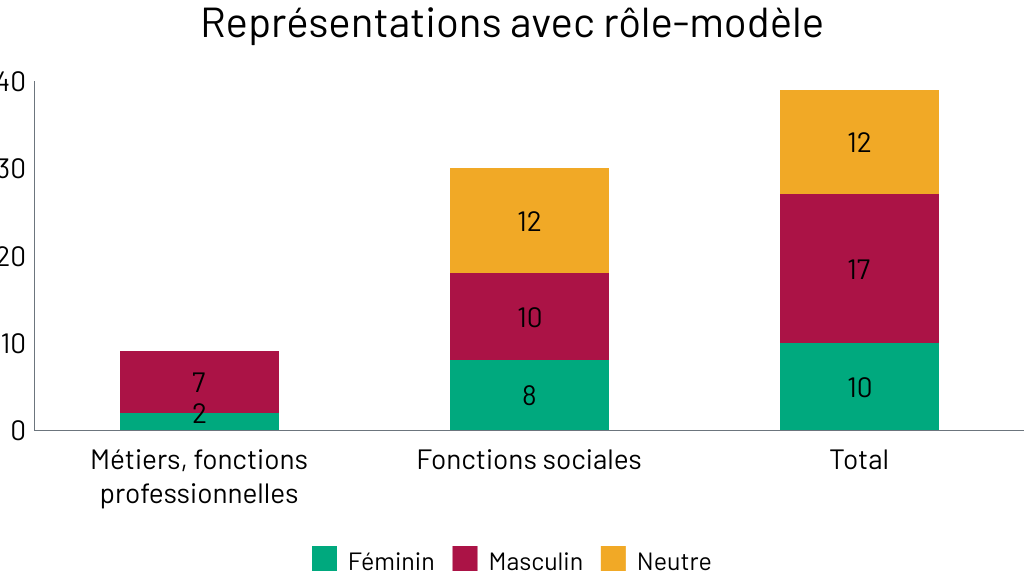

Les représentations avec rôle modèle

Les fonctions et les rôles: 17 représentations masculines, douze représentations neutre et dix représentations féminines.

Les métiers

Deux directeurs, un jardinier, un facteur, un boucher, une fois des moniteurs et un auteur. En tout, sept rôle modèles masculins.

Une marchande et une fleuriste. En tout, deux rôles modèles féminins.

Les fonctions sociales

Trois frères, un papi, un homme (!), deux pères, un papa et deux amis. En tout, dix rôles modèles sociaux masculins.

Trois mamans, une mami, une sœur, une mère, une voisine et une grand-mère. Au total, huit rôles modèles sociaux féminins.

À cela s’ajoutent douze fonctions sociales neutres : six enfants, deux parents, un bébé, une personne et deux fois des pirates.

Pirate est un mot épicène. Logiquement, on ne sait pas si les pirates sont des hommes ou des femmes. Il est pertinent de souligner que lorsque des stéréotypes de genre sont liés à des termes épicènes, les représentations de ces termes les reproduisent cependant. Concernant le terme pirate, si rien dans les textes, accords de genre et descriptions, ne déconstruit les stéréotypes, l’image mentale que l’on se fait des pirates incarne majoritairement des hommes, certainement avec un tricorne, un sabre et une barbe noire, des accessoires qui renforcent leur masculinité.

L’analyse et le recensement des représentations nous permettent de conclure que lorsqu’il s’agit de représentations avec une fonction définie et inspirante, les représentations féminines chutent drastiquement. En effet, la part de représentations féminines correspond plus qu’à 26% tandis que la part masculine, plus stable, correspond à 43%. Les rôles modèles neutres équivalent à 31% des représentations.

De plus, les femmes et filles abondent dans le rôles sociaux et familiaux attendus selon leur genre et sont quasi exclues de fonctions professionnelles. En effet, les représentations des fonctions professionnelles répondent à des codes genrés, des stéréotypes. A l’instar des pirates cités avant, les représentations des métiers de direction sont généralement au masculin. Les représentations de femmes sont plus nombreuses dans les rôles sociaux et familiaux sans pour autant surpasser le nombre de représentation masculine.

On souligne anecdotiquement qu’il y a une représentation dont le rôle est uniquement un marqueur social de genre et qu’il ne désigne aucun autre rôle, familial ou affectif. Il est au masculin et est adulte: c’est un homme.

Déjà en 2018, le Guide pour prévenir les discriminations et les violences de genre édité par le deuxième Observatoire analyse les contenus des manuels scolaires. Il conclue que « la majorité des personnages sont masculins et ont un rôle prépondérant » et ajoute que « ce qui participe à renforcer les stéréotypes de genre dans les supports pédagogiques ne saute pas forcément aux yeux » (2).

Faire attention aux représentations médiatiques des femmes et des filles permet de créer de nouveaux modèles et de contribuer à la construction d’une société égalitaire. Les créateurs et créatrices de contenus, surtout scolaires, ont une responsabilité dans la perception et l’évolution des représentations collectives.

Nous voulons plus d’égalité et de diversité dans les médias, à commencer par les représentations proposées aussi aux jeunes générations. Pour qu’elles deviennent aussi directrice, jardinière, factrice, bouchère et autrice !

Cette étude est possible grâce au soutien de La Société suisse d’utilité publique (SSUP)

Le matériel pédagogique L’école de l’égalité est disponible sur la plateforme egalite.ch.

Télécharger aussi la brochure du cycle 1, 1ere – 4e année ➞

Le guide pour prévenir les discriminations et les violences de genre dans les écoles primaires édité par le deuxième Observatoire

Télécharger Le ballon de Manon et la corde à sauter de Noé ➞

EN SAVOIR PLUS

(1) Définition de «média» selon le Robert en ligne : Moyen, technique et support de diffusion massive de l’information.

(2) DUCRET Véronique et NANJOUD Bulle, 2018. « Le ballon de Manon et la corde à sauter de Noé », Ed. Le deuxième Observatoire, Chapitre 3, pp. 38-39.