Le traitement médiatique des candidates et candidats au Conseil d’Etat genevois

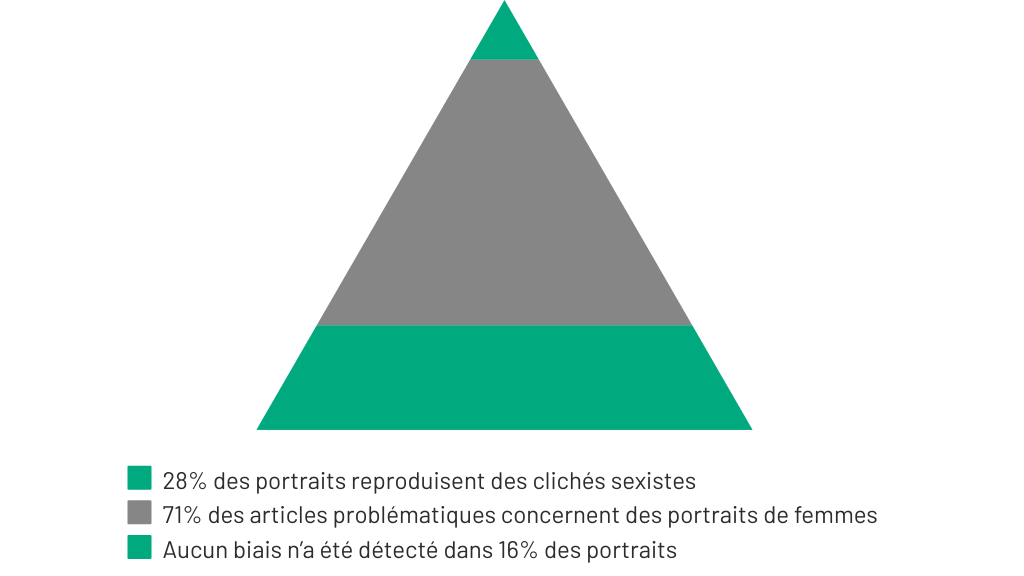

L’institut décadréE a suivi les élections genevoises au Conseil d’État et au Grand Conseil ainsi que la représentation dans les médias des candidates et des candidats. De manière générale, l’institut constate que les journalistes et les médias se préoccupent à ne pas reproduire de sexisme. Celui-ci se révèle pourtant à l’analyse du traitement médiatique des candidates et des candidats. Si les écueils sont rarement volontaires, ils se manifestent souvent par la reproduction des représentations sociales attendues selon le genre.

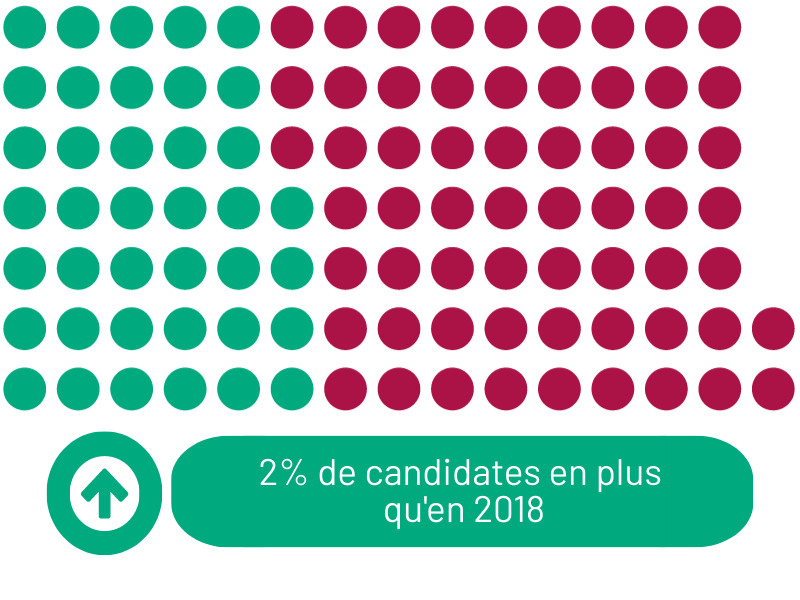

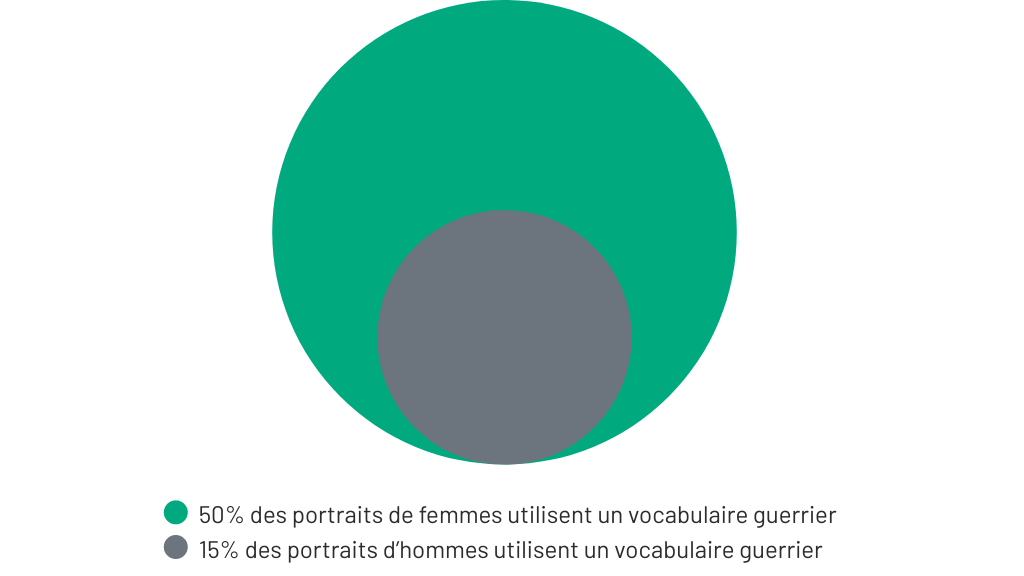

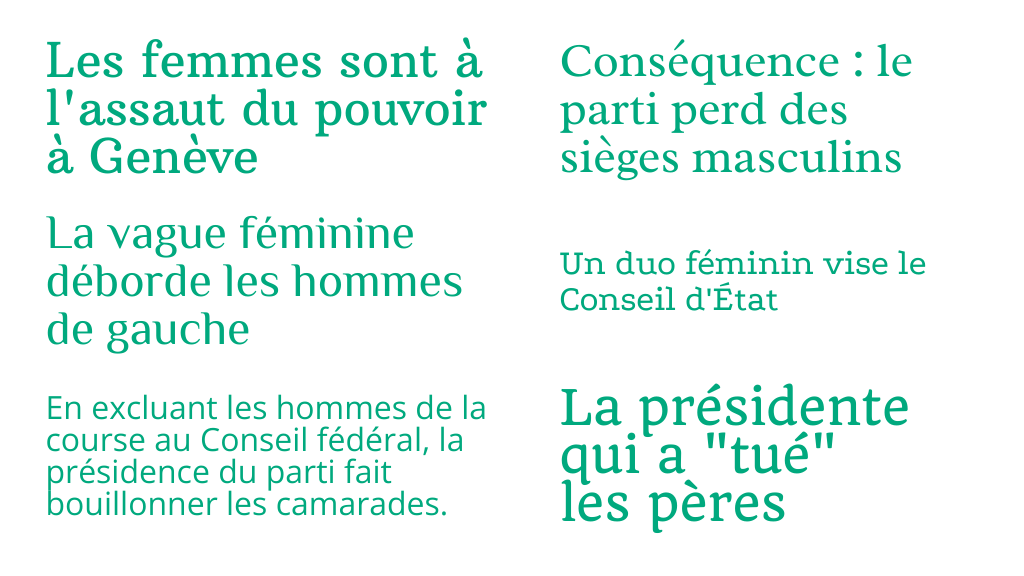

Est-ce que les candidates font peur? Du moins, les dernières élections qui ont eu lieu en Suisse romande se démarquent par un nombre de candidates plus élevé qu’auparavant. Pour le canton de Vaud, les élections du Grand Conseil de 2022 sont marquées par 39% de candidates, soit 5 points supplémentaires qu’en 2017 (1). A Genève en 2023, 39% de femmes figurent sur les listes de candidatures, pour 36,9% en 2018 (2). Or, si le taux de candidates progresse de quelques points à chaque élection, il est encore loin de la parité. De plus, cette progression est traitée par les médias comme une menace pour l’équilibre politique. Un vocabulaire guerrier ou infantilisant dépeint encore trop souvent les candidates en leur défaveur.

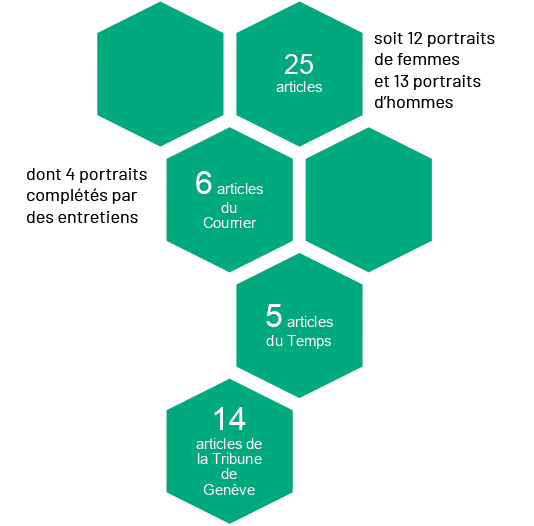

Après le monitorage des élections au Grand Conseil puis celui du Conseil d’État, voici l’analyse textuelle de la couverture des élections du Conseil d’État Genevois. Ce décryptage des portraits des candidat-es boucle le triptyque du monitorage des médias des élections genevoise de 2023. Cette étude est soutenue par le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences du Canton de Genève.

Lire aussi : Les élections au Grand Conseil genevois et Élection du Conseil d’État genevois

Décryptage

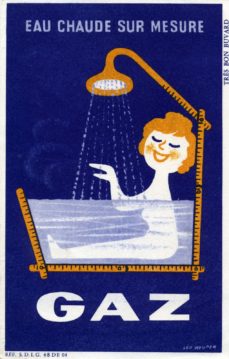

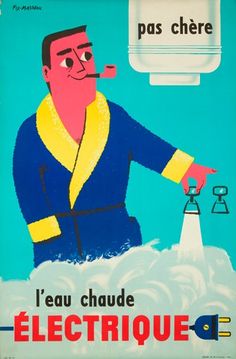

Schématiquement dans les représentations médiatiques, les femmes sont définies par leur corporalité féminine, aussi les décrit-on physiquement beaucoup plus souvent. Les hommes sont définit par leurs actions, leurs expertises et réalisations étant mises en valeur. La publicité a depuis longtemps utilisé ces représentations, la presse aussi reprend ces stéréotypes.

Dans la publicité, les femmes montrent leurs corps, les hommes montrent le produit. (3)

Dans la presse, les femmes posent pour la photo, les hommes montrent leur travail.

De plus, la répétition de certains motifs reproduit des stéréotypes. A titre d’exemple, une interview de 2022 d’une journaliste télévisuelle revient sur ses tenues vestimentaires cinq fois dans l’article. Dès le chapô, à la légende d’une photographie puis trois des seize questions publiées, soit presque un cinquième des questions, abordent son apparence vestimentaire. Parler des vêtements de la personne interviewée n’est pas nécessairement sexiste mais l’insistance sur de telles thématiques peut le devenir, considérant que les femmes doivent forcément accorder plus d’importance à leur tenues que les hommes (4).

A cela s’ajoute l’utilisation de champs lexicaux spécifiques selon le genre représenté, qui peuvent également reproduire des stéréotypes. En 2020, décadréE analyse la couverture médiatique des élections du Conseil administratif de la Ville de Genève et constate que « 70% des articles portant sur des femmes contiennent un vocabulaire de l’émotion pouvant aller de la description d’émotions vives, voire incontrôlées « coup de sang », « passionaria », à la description d’émotions liées à l’amour. On parle ainsi de « coup de foudre » avec une région ou « d’épouser » un style, autant d’expressions absentes des articles représentant des hommes ».(5)

L’usage d’un vocabulaire genré, sexiste et dévalorisant est d’autant plus remarquable lorsque ce dernier est repris dans les titres, les mises en exergues et les chapôs. En effet, les passages mis en avant accentuent souvent les stéréotypes et jouent un rôle essentiel dans la reproduction du sexisme. Cette présente analyse permet donc de mettre en lumière les principaux phénomènes de discrimination liée au genre dans les représentations des candidates et des candidats.

Le traitement médiatique des candidates et candidats

Dans l’analyse des élections genevoises de 2023, plusieurs écueils sont retenus. Tout d’abord, le vocabulaire spécifiques au féminin ou au masculin est systématiquement recensé. Ensuite, l’institut de recherche a retenu toutes les citations de l’entourage : en les étudiant, il ressort qu’elles sont aussi fortement orientées par le genre. Enfin, les discriminations liées au genre touchent tout le monde et s’accompagnent d’autres forme de préjugés. Les hommes peuvent en être victimes, notamment s’ils ne correspondent pas aux critères attendus de la masculinité.

Vocabulaire orienté par le genre

Une représentation médiatique différenciée selon le genre renvoit les femmes et les hommes à des stéréotypes qui décrédibilisent en particulier les candidates. La distinction entre les hommes et les femmes assigne les personnes à des rôles genrés et les hiérarchise. Socialement, les hommes sont jugés plus nobles que les femmes, plus efficaces ainsi que plus légitimes en politique. C’est pourquoi, il est primordial de comprendre et détecter ces biais lexicaux afin de créer de nouveaux modèles en politique.

En 2020, l’étude de décadréE des représentations des candidat-es politiques dans les médias relève que le vocabulaire choisi diffère selon le genre des personnes portraiturées. Ainsi, 70% des portraits de candidates fait appel à un lexique émotionnel pour 36% des candidats et 50% des femmes sont décrites physiquement pour seulement 27% des portraits d’homme. Les mêmes schémas représentatifs se dessinent en 2023. Voyons de plus près les champs lexicaux les plus présents.

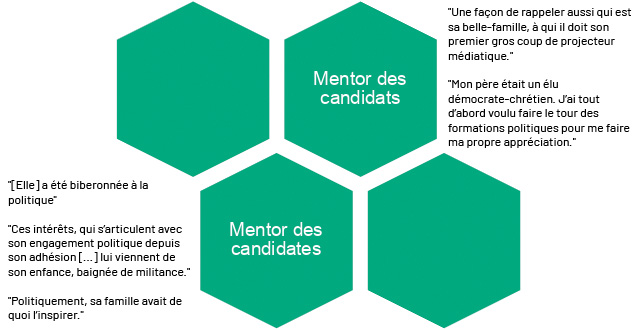

Avis de l’entourage politique et professionnel

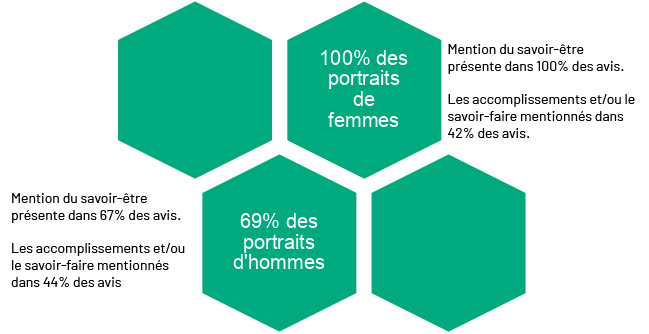

Afin de donner un caractère objectif, l’ajout d’avis externes permet de nuancer ou d’éclairer la narration des portraits et de sourcer leur parcours. Premier constat : seuls les hommes se passent de ces sources externes. Les journalistes insèrent dans tous les portraits de femmes un ou plusieurs avis. Second constat : si les avis sont bien souvent partagés et nuancés, le savoir-être des candidates est souligné dans 100% des articles, parfois modéré par la mention de leur expérience ou leur performance. A l’inverse, lorsqu’il s’agit de décrire les hommes, certaines sources se contentent d’énumérer leurs accomplissement et leurs réalisations sans un commentaire sur leur attitude.

Taux d’insertion d’avis de l’entourage et types de description

Sexiste, mais pas que !

Les candidates ne sont pas les seules victimes de discriminations basées sur le genre car les représentations médiatiques genrées touchent aussi les candidats surtout si leur apparence physique ne correspond pas aux masculinités hégémoniques. Les mêmes écueils que pour les portraits de candidates se dressent : focus insistant sur l’apparence et valorisation du savoir-être. Si le sexisme n’épargne personne, en raison de la hiérarchie entre hommes et femmes qu’il crée, il n’est pas du tout valorisant d’être perçu avec les codes féminins pour un homme, notamment dans les milieux politiques. A l’inverse, il peut être gratifiant d’être décrite avec les codes masculins, pour autant qu’ils restent mesurés. D’où certainement l’abondance du langage guerrier pour certaines candidates.

A cela s’ajoute d’autres discriminations comme l’âgisme ou le classisme, par exemple, souvent entrecroisés. S’il semble raisonnable de questionner l’expérience d’un-e jeune candidat-e pour un poste de magistrat-e, la limite d’âge est cependant appréciée différemment selon le genre, mais également l’origine politique de la personne concernée. Il va de soi que la stratégie de communication des partis et des candidat-es a également un rôle non négligeable à jouer. Aussi la réitération de ces différenciations basées sur le genre réaffirme la présence encore contre-nature des femmes (et des moins de 30 ans) dans les sphères politiques et décisionnelles de l’État sans pour autant que l’article soit problématique en soi.

EN SAVOIR PLUS

(1) Les chiffres de l’égalité – Vaud 2022, Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) et Statistique Vaud (StatVD)

(2) « Candidat, dis-moi d’où tu viens! », Tribune de Genève, 16.02.2018

(3) Le Sexisme dans la publicité française, Rapport de l’Observatoire de la publicité sexiste, 2019-2020, janvier 2021, Résistance à l’Agression Publicitaire.

(4) « Hannah Schlaepfer: «J’aimerais créer une émission politique au ton décalé» », L’Illustré, 10.03.2022.

(5) Étude décadréE, Genre et politique, représentation dans les médias, mars 2020.

(6) « Médiatisation des femmes politiques : grande absence ou surreprésentation?« , décadréE, 14.03.2023.

(7) Etude Mots-Clés pour SISTA X Mirova Forward sur Le traitement médiatique des entrepreneuses et dirigeantes, mars 2022.