Convention d’Istanbul : Un nouveau réseau issu de la société civile demande des ressources suffisantes pour lutter contre la violence faite aux femmes* et aux filles*.

La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est en vigueur en Suisse depuis le mois d’avril. Plus de 40 ONG et institutions spécialisées, regroupées au sein du Réseau Convention Istanbul, exigent une application cohérente, non-discriminatoire et inclusive de ce traité international.

La violence à l’égard des femmes* et des filles* ainsi que la violence domestique sont courantes en Suisse : chaque jour, des femmes sont battues, insultées, violées, menacées et victimes de discrimination. La Suisse s’est depuis peu engagée à prendre des mesures globales contre ce phénomène. En avril 2018, elle a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

La fin de la violence passe par l’égalité

La Convention d’Istanbul est un instrument fondamental pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes* et des filles* en Suisse. Elle souligne le lien direct entre le manque d’égalité entre les sexes et la violence à l’égard des femmes* et des filles*, ce que salue le Réseau Convention Istanbul. Pour ce dernier, il est clair que sans une véritable égalité entre les sexes, il sera impossible de mettre fin à la violence de genre. L’inégalité des droits conduit à l’inégalité de traitement et à la violence et vice versa. Un autre point fort de la Convention est son approche holistique impliquant des obligations en termes de poursuite pénale, de politiques intégrées, ainsi qu’en matière de prévention, de surveillance et de protection des personnes touchées. Un autre avantage de la convention réside dans ses obligations claires et concrètes, comme par exemple la mise en place d’une permanence téléphonique 24 heures sur 24, suffisamment de places d’accueil pour les femmes* et les filles* victimes de violence ou encore un travail de prévention dans les écoles.

Soutien et protection pour toutes

Les membres du réseau exigent une mise en œuvre inclusive et non-discriminatoire de la Convention d’Istanbul en Suisse. Toutes les victimes de violence doivent avoir des droits égaux et un accès égal à la justice et aux structures de protection et de soutien. C’est loin d’être le cas aujourd’hui en Suisse. De nombreux services ne sont pas accessibles à toutes, les victimes de violences sexuelles ne bénéficient pas d’un soutien adéquat et les migrantes* risquent de perdre leur droit de séjour en cas de séparation pour cause de violence.

Une analyse approfondie en Suisse est nécessaire

Dans un premier temps, le réseau demande une analyse approfondie de la situation et des besoins de la Confédération et des cantons, avec la participation de tous les personnes concernées de l’Etat et de la société civile. Il est également nécessaire de recueillir régulièrement des données statistiques ciblées et de mener des recherches fondamentales sur les causes et les formes de violence. Enfin, un organe de suivi indépendant composé de représentant.e.s* gouvernementaux et non gouvernementaux est indispensable à la mise en œuvre de la convention. Le réseau souligne : » Nous devons mettre en œuvre la Convention d’Istanbul – nous avons l’expertise et l’expérience. Nous travaillons dans ce domaine depuis des décennies et connaissons les défis auxquels sont confrontées les femmes* et les filles* violentées. » Pour que la Convention d’Istanbul soit pleinement mise en œuvre, un réseau de la société civile fort et étendu est nécessaire aux côtés des acteurs et actrices étatiques*.

Vaste réseau issu de la société civile

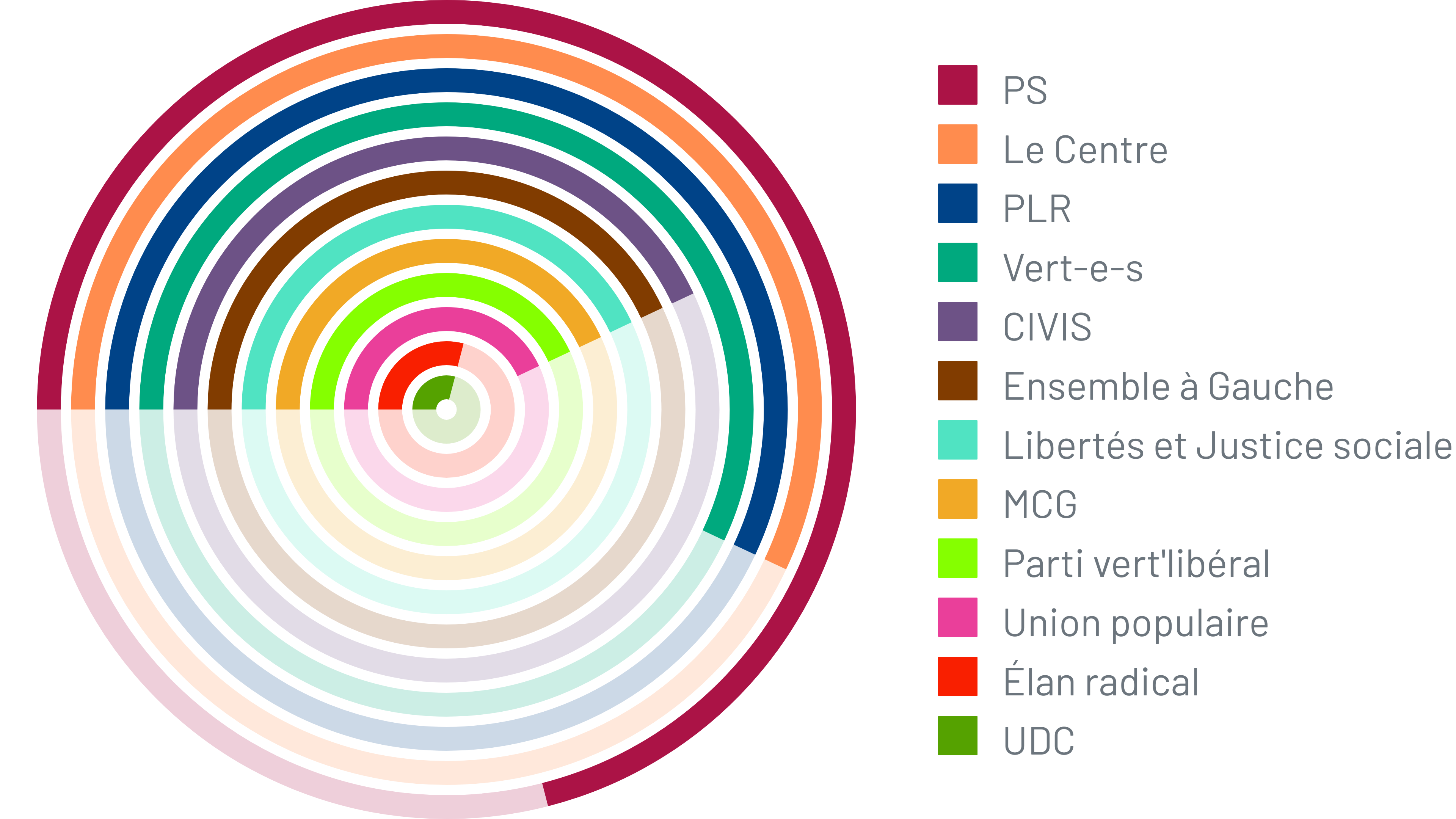

Le « Réseau Convention Istanbul » a été créé pour accompagner la mise en œuvre effective et politique de ces engagements. Le réseau se compose actuellement de plus de 40 organisations et organismes spécialisés et vise à apporter son expérience pratique de longue date et son expertise en matière de violence de genre. Le réseau a présenté ses premières revendications lors de la conférence du Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes (BFEG) sur la Convention d’Istanbul, à laquelle ont participé quelque 300 représentant.e.s* de la Confédération, des cantons, des communes et de la société civile.

Pour plus d’informations : www.istanbul-konvention.ch

Vidéo présentant les demandes du Réseau: https://www.youtube.com/watch?v=Huhl6wUHErY

Personnes à contacter pour plus d’informations :

– cfd – l’organisation féministe pour la paix, Christina Klausener, Tél. 031 300 50 50 67, christina.klausener@cfd-ch.org

– Organisation faîtière des maisons d’hébergement pour femmes en Suisse et au Liechtenstein, Susan Peter, dao@frauenhaus-schweiz.ch. Tél. 044 440 37 69

– FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes, Rebecca Angelini, tél. 044 436 90 09, rebecca.angelini@fiz-info.ch

– Coordination des ONG post Bejing, +41 77 461 12 04, info@postbeijing.ch

– TERRE DES FEMMES Suisse, Simone Eggler, Tél. 077 433 83 62, s_eggler@terre-des-femmes.ch