Décryptage

Depuis la finale de l’Eurovision samedi dernier, des dizaines d’articles sont parus et ont parlé de Nemo, l’artiste qui a représenté la Suisse et lui a offert la victoire avec la chanson “The Code”. Plusieurs articles entourant sa participation et les demi-finales avaient déjà été publiés avant.

Comment parler d’une personne non-binaire ? Le cas de Nemo

Nemo est une personne non-binaire qui a fait son coming out publiquement en novembre 2023. La plupart des articles souligne la non-binarité de Nemo, ce qui permet une visibilité et une représentation pour les personnes non-binaires. Les médias mettent ainsi en avant la diversité de la société. Néanmoins, il convient de ne pas simplement nommer son identité non-binaire, mais également de la respecter dans l’écrit.

En effet, durant son coming out Nemo a précisé utiliser les pronoms anglais they/them mais que la simple utilisation de son prénom, sans pronom, lui convenait également. Pourtant, bon nombres d’articles de presse n’utilisent pas le pronom “iel” (actuellement l’équivalent français de they) ni son prénom, mais le pronom “il”, ce qui revient à mégenrer Nemo (utiliser un genre qui n’est pas celui de la personne, ce qui ne respecte pas son identité est violent).

- Nous relevons par exemple ce paragraphe publié dans une news ATS du 12 mai 2024 :“Le jeune artiste, genré « iel », vit entre Bienne et Berlin. « Je me sens très bien dans les deux villes et j’aime y vivre. […]« , a-t-il dit dans une interview parue dans le journal Coopération.”. Les journalistes ont précisé que Nemo utilisait le pronom “iel” mais ont pourtant écrit “a-t-il dit”. De plus, quelques lignes plus bas, il est question du “jeune homme”, formulation qui nie complétement son identité. D’autres news ATS reprenaient néanmoins le pronom “iel”.

- Un article du journal Le Temps publié le 9 mai décrypte la chanson “The Code” et les questions de non-binarités, pourtant l’article genre Nemo à chaque fois au masculin (musicien, chanteur, il).

- Enfin, durant l’émission, sur la RTS, Jean-Marc Richard a dit que “Nemo est un ‘iel’ exceptionnel”. “Iel” est un pronom, pas un nom et est donc à utiliser comme tel. On ne dirait pas “Jean-Marc Richard est un il exceptionnel”, nous dirons “Jean-Marc Richard est un être exceptionnel ou une personne exceptionnelle”.

Ainsi, nous voyons que les journalistes font face à certaines difficultés dans le cadre du traitement médiatique des personnes non-binaires. Ce qui a été également relevé par le magazine 360. Un manque de cohérence existe donc au sein même des articles et à l’intérieur des rédactions, ce qui dénote un manque de sensibilisation et de directives claires à l’interne. Pourtant, le cas d’une personne non-binaire médiatisée n’est pas nouveau, l’artiste Sam Smith avait par exemple fait son coming out non-binaire en 2019.

Ainsi, comment faire en tant que journaliste pour respecter l’identité de la personne ?

Voici quelques stratégies pour un traitement médiatique respectueux des personnes non-binaires.

Tout d’abord, il faut connaître le pronom que la personne utilise. Si ce n’est pas possible de le demander car vous ne l’interviewez pas, il est possible de trouver cette information par exemple sur le site de l’artiste, dans la bio Instagram, dans la biographie dans les documents officiels, ou parfois sur wikipédia, pour les célébrités, ou encore dans d’autres articles de presse (mais attention à ne pas reproduire l’erreur de collègues).

- Dans un article du Matin Dimanche du 5 mai, il est dit que Nemo utilise le pronom “iel” mais que le journaliste va plutôt utiliser son prénom dans l’article, donc il y aura des répétitions. Si la plupart des accords au masculin le mégenre, le début de l’article montre une première sensibilisation.

Effectivement, le français étant une langue très genrée, au delà du pronom, il y a les mots et les accords auxquels il faut faire attention. A nouveau, bien que binaire, la langue française reste riche et il existe bon nombre de synonymes épicènes qui permettent de ne pas mégenrer la personne.

- Le chapô d’un des articles de la Tribune de Genève du 7 mai montre par exemple qu’il est possible de donner les informations de base (titre, sujet, etc.) sans mégenrage : “Nemo représentera la Suisse à l’Eurovision 2024 avec «The Code». Retour sur la genèse de ce morceau qui raconte le voyage personnel de l’artiste non binaire.”.

- C’est également le cas dans ce paragraphe d’un article du 24 Heures du 12 mai : “C’est auréolé de rose et des étoiles européennes que le pays a versé tard samedi, après une soirée incroyable marquée par la victoire de Nemo à l’Eurovision Song Contest. L’artiste originaire de Bienne – cumulant les «twelve points» à l’heure des résultats puis l’adhésion du public – a offert à notre pays sa troisième victoire, après Lys Assia en 1956 et Céline Dion en 1988. Nemo a surtout ouvert une brèche dans ce concours qui constitue le troisième événement télévisuel au monde en termes d’audience.”.

- Ou encore cet article du 10 mai sur le site lematin.ch qui ne mégenre pas Nemo. Ce que ces derniers exemples montrent, c’est qu’il est possible de jouer avec la langue pour respecter l’identité de genre de Nemo, même si la ligne rédactionnelle de votre média est limitante.

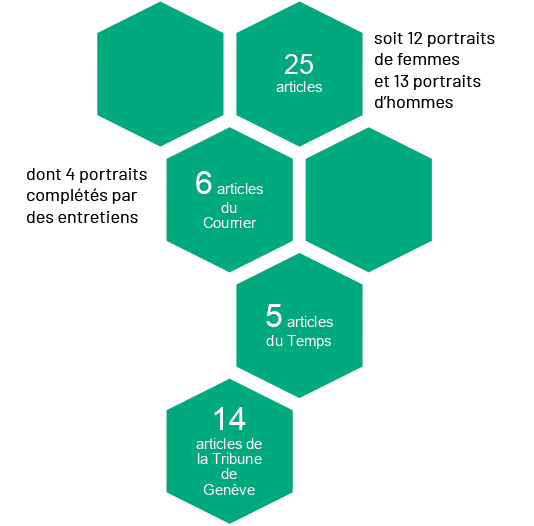

DécadréE travaille sur le traitement médiatique des thématiques LGBTIQ+ depuis fin 2020 et fait une veille de 19 médias romands. Nous avons pris des exemples parlant, sans volonté de pointer une rédaction (ou des journalistes) plus qu’une autre. Nous souhaitons montrer le manque de sensibilisation qui existe sur ces questions et proposer des outils concrets pour aider les journalistes pour un traitement plus respectueux des identités non-binaires. Nous proposons ainsi un lexique et un livret de recommandations sur les questions LGBTIQ+.

Le travail de veille médiatique des thématiques LGBTIQ+ de décadréE est soutenu par l’Office cantonal de l’égalité et de la famille de l’Etat du Valais, la Ville de Genève, le LGBTI Youth Fund et Tides foundation.