Décryptage

Dans la perspective des prochaines élections genevoises du Conseil d’état en 2023, décadréE propose une série de décryptages sur les représentations des femmes en politique dans les médias. Ce troisième décryptage analyse des couvertures photographiques de la presse pour dénicher les biais qui s’y cachent.

Quand les images parlent d’elles-mêmes

Comment nous illustrons-nous ? Et quels sont les biais de représentation dans les photographies ? La couverture de presse a un impact majeur sur les habitudes et les choix du lectorat. Il influence son comportement, comme les publicités, en proposant des images chocs, des titres racoleurs ou des teasers vendeurs.

« Vais-je acheter ce numéro ? » – « Tiens ! Ça parle d’un sujet familier qui m’intéresse » – « Wouha, faut absolument que je vois ça ! ».

Ces photographies, accompagnées de textes, façonnent nos représentations autant qu’elles en sont les produits. Elles contribuent malheureusement aussi à invisibiliser d’autres réalités en reflétant une norme et contribuent à reproduire des clichés (1).

Le désir pour les femmes et l’économie pour les hommes

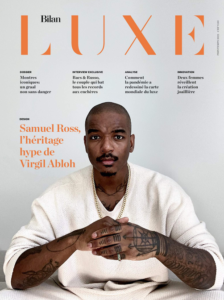

Commençons le décryptage par le hors-série du magazine Bilan (2), un magazine économique de Suisse romande s’adressant à un lectorat grand public. Tout d’abord, les couvertures 2022 du magazine sont des illustrations graphiques où la photographie a peu de place, ce qui n’est pas le cas de son hors-série Luxe. Les couvertures s’approchent plus de celles des magazines féminins.

Et la presse féminine est connue pour être un relai des stéréotypes : les représentations des femmes qui y sont dépeintes sont principalement belles, blanches et riches. Sur l’image de gauche, il a le regard droit et fait face à l’objectif tandis que sur les images de droite, soit le regard ne se dirige pas vers l’objectif, soit le corps est sensualisé. Cela induit l’idée stéréotypée que les femmes sont des aguiches tandis que les hommes sont valorisés pour leur expertise. A moins qu’il ne s’agisse uniquement d’exciter le regard d’un lectorat présupposé masculin ?

Pour en revenir au magazine économique, les deux numéros de 2022 offrant une place à la photographie stigmatisent également les hommes et les femmes graphiquement.

Quand on regarde à la loupe ces images, sur la couverture de gauche, le trait de crayon bleu ébauche un biberon, un ananas et une couronne sur des portraits féminins, une grue de levage, un symbole de bitcoin et une toque de chef-fe sur les portraits masculins. Sur la couverture de droite, les femmes y sont légendées « stars » ou « investisseuses stars », les hommes, bien plus nombreux et variés, « avocats », « geeks à l’État », « hommes d’affaires », « crypto-anarchistes » ou « pionniers ». De quoi se poser des questions quant au rôle brillant des femmes dans l’économie illustré par Bilan cette année ; un bel exemple de stéréotype de genre en couverture, où les femmes ne sont pas considérées dans les sphères technologiques et économiques.

Le plaisir des yeux

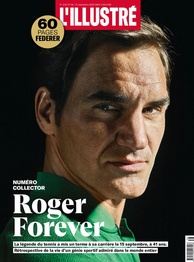

L’illustré(3), hebdomadaire romand, porte très bien son nom car il narre l’actualité en image. Presque toutes les couvertures illustrent des individus et un grand nombre portrait une ou plusieurs personnalités. Ces derniers mois et dans son ensemble, les femmes y sont bien représentées et les couvertures reflètent l’actualité. Mais pas seulement… Le 6e projet mondial de monitoring des médias rappelle qu’en 2020 les femmes sont encore largement objectifiées dans les médias que « les images les représentant ne sont incluses que pour attirer l’attention des lecteurs »(4).

Quand on s’attardent plus longuement sur les images, il est aisé de voir que malheureusement, de nombreux biais y figurent. Déjà en 2020, le rapport de recherche de décadréE sur les représentations genrées des politiques dans les médias dénonçait que les politiciennes étaient ramenées dès les premières lignes au registre de la famille et de l’émotion. « Dans 80% des articles représentant des femmes, on connaît la situation familiale de la politique, contre 36% des articles décrivant des hommes». « Lorsque la situation familiale des hommes est révélée, il s’agit d’une source de valorisation, voire un programme politique »(5).

Et les couvertures de l’Illustré, soulignent-elles les même biais ? Ici oui, renforcées par les titres et légendes, qui changent la lecture de l’image et apportent des informations orientées par le genre.

Côté féminin, tantôt on s’appuie sur leur rôle de mère pour Marie Robert et Christa Rigozzi, tantôt on la photographie avec le mari, dans le cadre privé. C’est le cas de Karin Keller-Sutter. Côté masculin, même quand la photographie reprend les codes de la mode, on n’oublie pas l’accessoire métier (le ballon) du footballeur Johan Djourou. L’hommage de la carrière sportive de Roger Federer (60 pages, médaillon doré et mention d’un numéro collector) est visuellement largement mieux honoré à ceux -posthumes- de la reine Elisabeth II (deux numéros mais pas de médaillon ni de mention collector) ou de l’icône médiatique Diana Spencer (20 pages).

Concernant les poses proposées, elles sont également stéréotypées, les hommes tantôt sérieux tantôt souriants sont contextualisés par leur expertise avec aplomb. Le choix des photos des femmes les revoie quasi systématiquement à leur féminité : sensualité capillaire, mains et regards délicats et même une pose érotisée et fantasmée pour Marilyn Monroe.

Et les femmes politiques ?

Les images, photographies et autres types d’illustration reflètent les même biais que les articles et titres. A cela s’ajoute malheureusement l’effet vendeur recherché par l’illustration d’un corps féminin. Les couvertures sont bien évidemment sujettes à ces biais, aussi lorsqu’il s’agit de visibiliser les femmes politiques.

Quand les médias ne critiquent pas inutilement les tenues, l’âge et les émotions des politiciennes, ils savent parfois être une tribune indispensable de leur carrière.

Et vous, que pensez-vous des couvertures suivantes ? Et pour allez un peu plus loin, n’hésitez pas à faire notre quiz.

NOTES

(1) Recherche-action décadréE, Genre et publicité en Ville de Genève, 2020.

(2) Magazine Bilan.

(3) Magazine l’Illustré.

(4) GMMP, 6e Projet mondial de monitorage des médias, 2020.

(5) Études décadréE, Genre et politique, représentation dans les médias, mars 2020.