Le traitement médiatique de la journée internationale du souvenir trans*

Faire une recherche par thématiques

Décryptage

La journée internationale du souvenir trans* a lieu chaque année le 20 novembre. Les prémisses de cette journée ont eu lieu pour la première fois en 1999, en mémoire de Rita Hester, tuée le 28 novembre 1998 parce qu’elle était trans. Cette journée commémore les personnes trans décédées suite à des discriminations transphobes et rappelle les violences subies par cette communauté.

Personne qui ne se reconnaît pas, ou pas totalement, dans le genre assigné à la naissance. Ce terme regroupe un grand nombre de réalités, dont:

- Femme trans*: une femme qui a été assignée au genre masculin à la naissance mais dont le genre est féminin. On parle d’elle au féminin.

- Homme trans*: un homme qui a été assigné au genre féminin à la naissance mais dont le genre est masculin. On parle de lui au masculin.

- Personne non-binaire: les personnes non-binaires ne sont ni exclusivement homme, ni exclusivement femme, mais peuvent être entre les deux, un genre au delà du féminin et du masculin, un « mélange » de genres ou aucun genre.

Une personne dont le genre est en adéquation totalement avec le genre assigné à la naissance est une personne cisgenre.

Contexte

Dans plusieurs villes de Suisse, des veillées ont lieu chaque année pour la journée internationale du souvenir trans* (20 novembre).

Pourtant, notre veille médiatique montre assez peu d’articles publiés sur cette actualité. Entre le 1er novembre 2020 et le 24 novembre 2025, dix articles de presse ont été publiés, sur cinq événements différents :

- un en 2020

- six en 2022

- un en 2024

- deux en 2025.

L’article de 2020 parle de la sortie du livre TRANS* qui met en lumière 46 personnes trans ainsi que leurs parcours. Les six articles de 2022 sont sur une fusillade aux Etats-Unis dans un club qui commémorait justement la journée du souvenir trans. L’article de 2024 fait référence à une veillée pour le souvenir trans à Lausanne. Enfin, les articles de 2025 parlent pour l’un d’une veillée à Fribourg, et pour l’autre de l’organisation d’une “Journée des vies trans et non-binaires” à Genève, faisant suite à la journée du souvenir trans.

Analyse

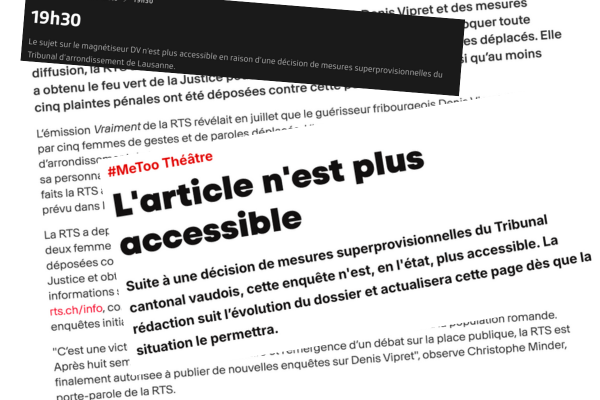

Tout d’abord, ce corpus nous indique que la journée du souvenir trans* est très peu mise en avant dans les médias romands. La journée en soit n’est pas vue comme une actualité suffisante pour être présentée dans les médias, il en va de même pour les veillées organisées. Deux articles en parlent, dont l’un des deux indiquent clairement la nouveauté et donc l’aspect exceptionnel avec “Première à Fribourg” dans le titre.

Il est à noter que l’année où le plus d’articles a été publié est 2022, en lien avec une fusillade aux Etats-Unis. Ces articles sont signés ATS et/ou AFP, mais ont été repris par plusieurs médias. Un peu plus de la moitié du corpus se concentre donc sur une actualité non locale, et particulièrement violente.

Sur les quatre articles qui s’intéressent à une actualité locale, deux définissent précisément et historiquement ce qu’est la journée du souvenir trans. Cela permet d’ancrer cette actualité à l’internationale, ainsi que de montrer l’aspect sociétal et historique des discriminations transphobes. Un seul des articles sur l’actualité états-unienne donne des détails sur ce qu’est la journée du souvenir trans. Les autres mettent la fusillade de 2022 en parallèle avec un autre attentat dans un club gay d’Orlando en 2016. Néanmoins, les dix articles montrent, étant donné l’angle de la journée, que la transphobie existe et tue.

Les articles sur les actualités locales permettent surtout de mettre en avant des personnes concernées et/ou de donner la parole aux associations expertes LGBTIQ+. Ces représentations incarnées améliorent la connaissance et compréhension des thématiques LGBTIQ+ pour le grand public.

Pour en savoir plus sur les questions trans et non-binaires, téléchargez notre fiche thématique.

Articles analysés pour ce décryptage :

- 2020.11.20, Katy Romy, swissinfo.ch, “TRANS*, un livre et 46 combats pour la liberté” : https://www.swissinfo.ch/fre/economie/trans-un-livre-et-46-combats-pour-la-libert%C3%A9/46167532

- 2022.11.20, AFP, lematin.ch, “Fusillade dans une disco LGBTQ, 5 morts et 18 blessés” : https://www.lematin.ch/story/fusillade-dans-une-disco-lgbtq-5-morts-et-18-blesses-393803340193

- 2022.11.20, agences/kkub, RTSinfo, “Cinq morts dans une boîte gay aux Etats-Unis, le tireur présumé arrêté” : https://www.rts.ch/info/monde/13559312-cinq-morts-dans-une-boite-gay-aux-etatsunis-le-tireur-presume-arrete.html

- 2022.11.20, ATS, Le Nouvelliste, “Etats-Unis: une fusillade dans une discothèque LGBTQ fait au moins 5 morts ” : https://www.lenouvelliste.ch/monde/etats-unis-une-fusillade-dans-une-discotheque-lgbtq-fait-au-moins-5-morts-1237221

- 2022.11.20, ATS, Arcinfo, “Etats-Unis: une fusillade dans une discothèque LGBTQ fait au moins 5 morts ” : https://www.arcinfo.ch/monde/etats-unis-une-fusillade-dans-une-discotheque-lgbtq-fait-au-moins-5-morts-1237221

- 2022.11.20, ATS/AFP, watson, “Un suspect a été arrêté après avoir tué 5 personnes dans une boîte LGBTQ+” : https://www.watson.ch/fr/international/etats-unis/366422075-etats-unis-un-suspect-est-arrete-apres-avoir-fait-5-morts-dans-une-boite

- 2022.11.21, AFP, 20 minutes, “La piste de la haine anti-LGBT après une fusillade meurtrière”

- 2024.11.21, Anne Galienne, Le Courrier, “Honorer le souvenir trans” : https://lecourrier.ch/2024/11/21/honorer-le-souvenir-trans/

- 2025.11.20, Dominique Hartmann, Le Courrier, “La première Journée des vies trans et non binaires ouvre ses portes ” : https://lecourrier.ch/2025/11/20/la-premiere-journee-des-vies-trans-et-non-binaires-ouvre-ses-portes/

- 2025.11.21, Nicole Rüttimann, La Liberté, “Première à Fribourg. Une cinquantaine de personnes se sont réunies sur la Place de l’Hôtel de Ville contre les violences transphobes” : https://www.laliberte.ch/articles/regions/ville-de-fribourg/une-cinquantaine-de-personnes-se-sont-reunies-sur-la-place-de-l-hotel-de-ville-contre-les-violences-1248716

DécadréE travaille sur le traitement médiatique des thématiques LGBTIQ+ depuis fin 2020 et fait une veille de 22 médias romands. Nous avons pris des exemples parlant, sans volonté de pointer une rédaction (ou des journalistes) plus qu’une autre. Nous souhaitons montrer les améliorations possibles sur ces questions et nous proposons des outils concrets pour aider les journalistes. Nous proposons par exemple un lexique et un livret de recommandations sur les questions LGBTIQ+.

Le travail de veille médiatique des thématiques LGBTIQ+ de décadréE est soutenu par l’Office cantonal de l’égalité et de la famille de l’Etat du Valais, la Ville de Genève et le LGBTI Youth Fund.